Blog

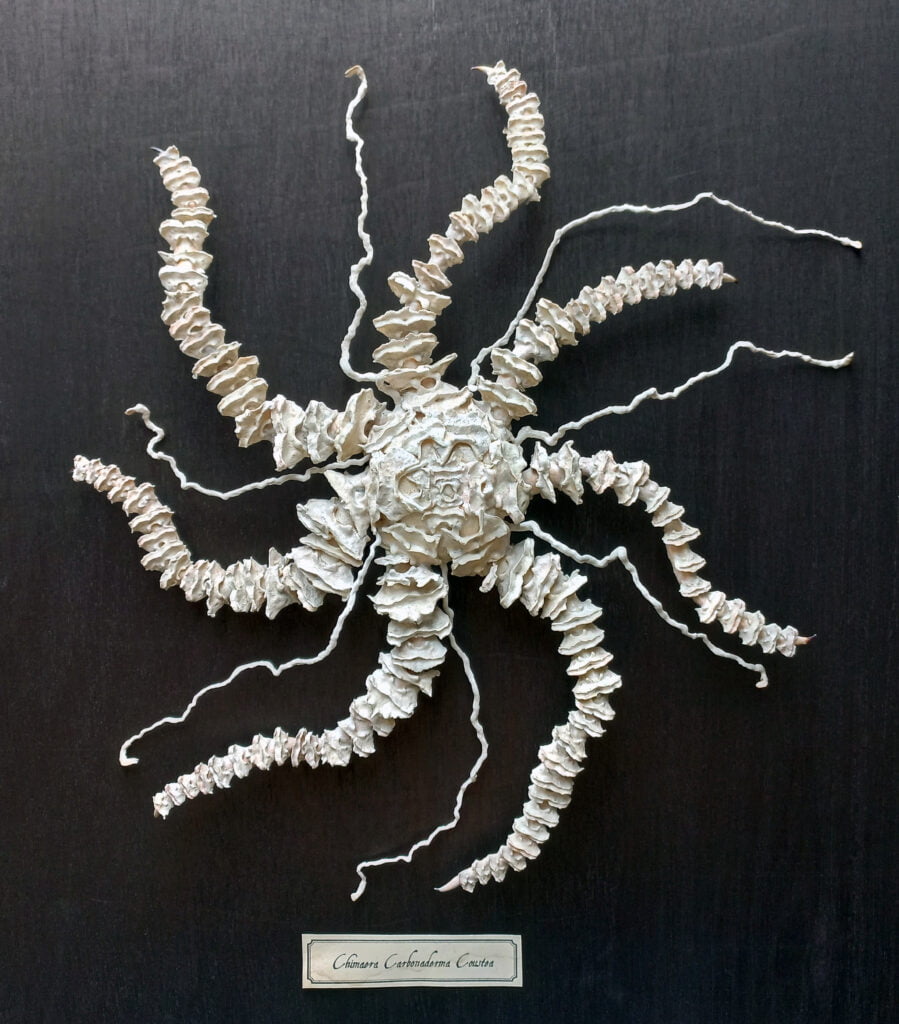

Chimaera Carbonaderma Coustea

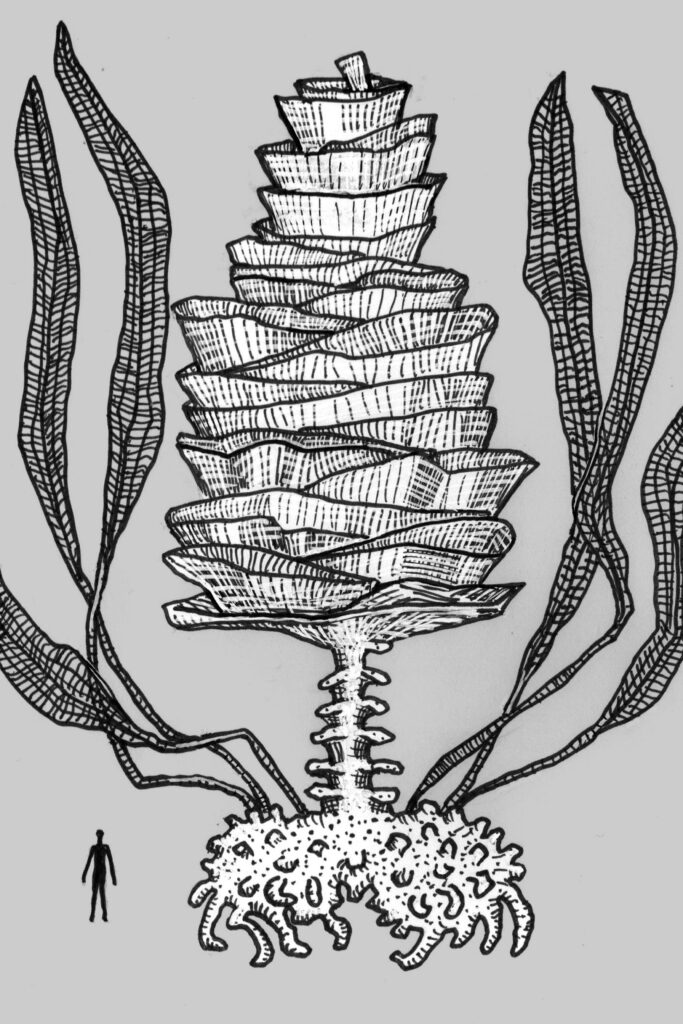

Exosquelette de Maja brachydactyla, racines. H 50 × L 45 × P 10 cm · 3,6 kg Dans le sillage des grandes explorations marines qui ont marqué l’histoire, le Commandant James Cousthéus entreprit une plongée sans précédent vers les profondeurs extraterrestres des mystérieux et insondables océans d’Europe, satellite naturel de Jupiter.

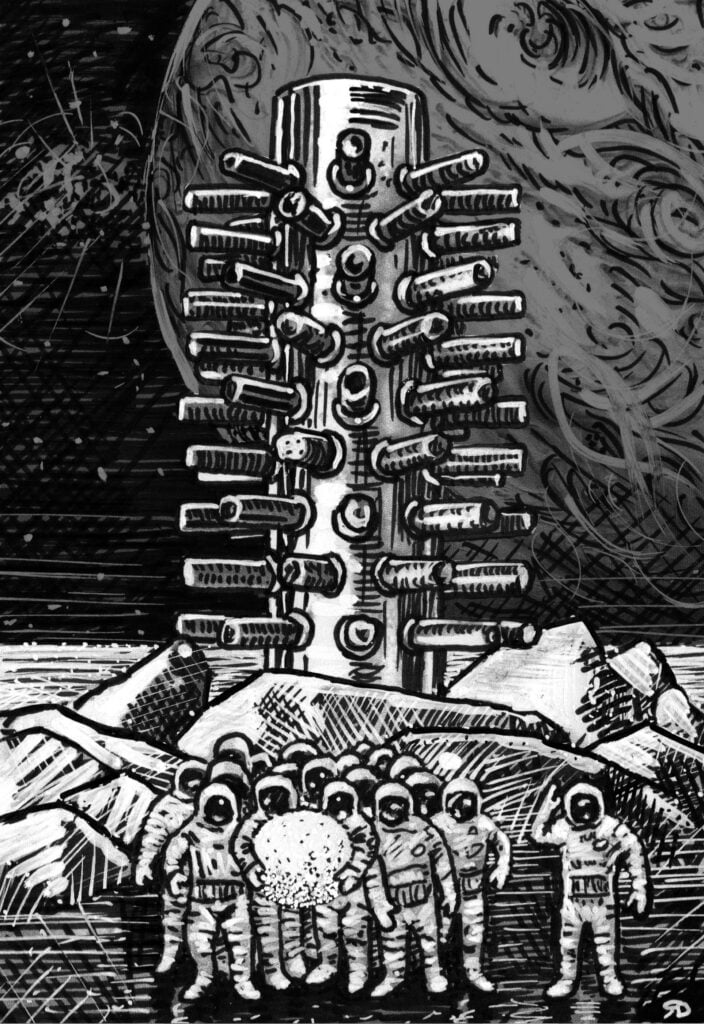

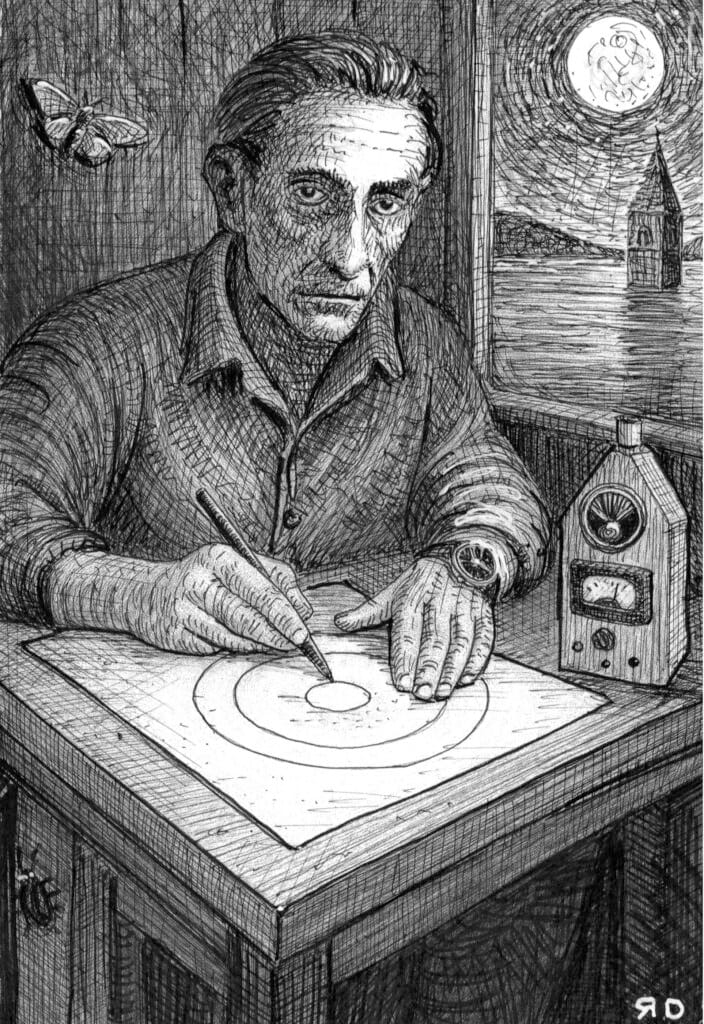

James Cousthéus appareillant la chaloop. À bord du Nausinoos, son navire conçu pour les explorations extra-océaniques, Cousthéus et son équipage plongèrent dans les abysses gelées de cet océan extraterrestre.

Animé par un désir insatiable de découverte, le commandant savait que cette mission pouvait révéler des secrets cosmiques sans précédent.

Lors d’une plongée près d’un fumeur bleu, une oasis des profondeurs de cet océan glacé, l’équipage fit une découverte stupéfiante.

Emergeant de l’obscurité, cette structure vertigineuse se dressait à plus de 120 mètres au dessus d’eux comme une colossale termitière gellée. Illuminée par les lueurs phosphorescentes qui rayonnaient de la colonne, une créature était postée là.

Le Nausinoos à l’abord du fumeur bleu. Cousthéus, fasciné par cette apparition, reconnut immédiatement les traits d’un échinoderme éteint au millieu de l’anthropocène sur gê. Devant son regard, cette exophiure évoluait à travers les panaches de gaz liquéfié émanant du fumeur bleu.

C’est comme si les échos de l’exploration passée de son illustre ancêtre résonnaient à travers les âges, unissant les esprits d’aventure d’hier et d’aujourd’hui.

La rencontre inédite avec cet organisme extraterrestre munie de sept bras délicats et son allure majestueuse, fut une découverte qui marquera l’histoire de l’exobiologie océanique.

La chaloop éclairant l’exophiure. Lors de cette expédition, l’équipe scientifique captura des images et des données précieuses sur cette créature, plongeant plus profondément dans les mystères de son adaptation à ce biotope extraterrestre unique. Ils étudièrent sa capacité à se mouvoir dans les courants frigorifiés, son régime alimentaire adapté aux ressources limitées et ses interactions avec d’autres espèces exotiques présentes en ces eaux extraterrestres.

Cousthéus réalisa que cette découverte était le fruit de siècles d’explorations marines audacieuses, transposés aux confins les plus éloignés du système solaire.

En contemplant cette créature extraordinaire, il ressentit un profond sentiment de responsabilité envers la préservation de ces écosystèmes encore inconnus et fragiles. Il savait déjà que cette découverte était le point de départ d’une nouvelle ère d’exploration et de protection des océans extraterrestre.

Sur la banquise d’Europe, des membres de l’équipage posent avec leur boule de neige carbonique devant une bobine supraconductrice du fusiondrill. Chimaera Corona Sanctus Major

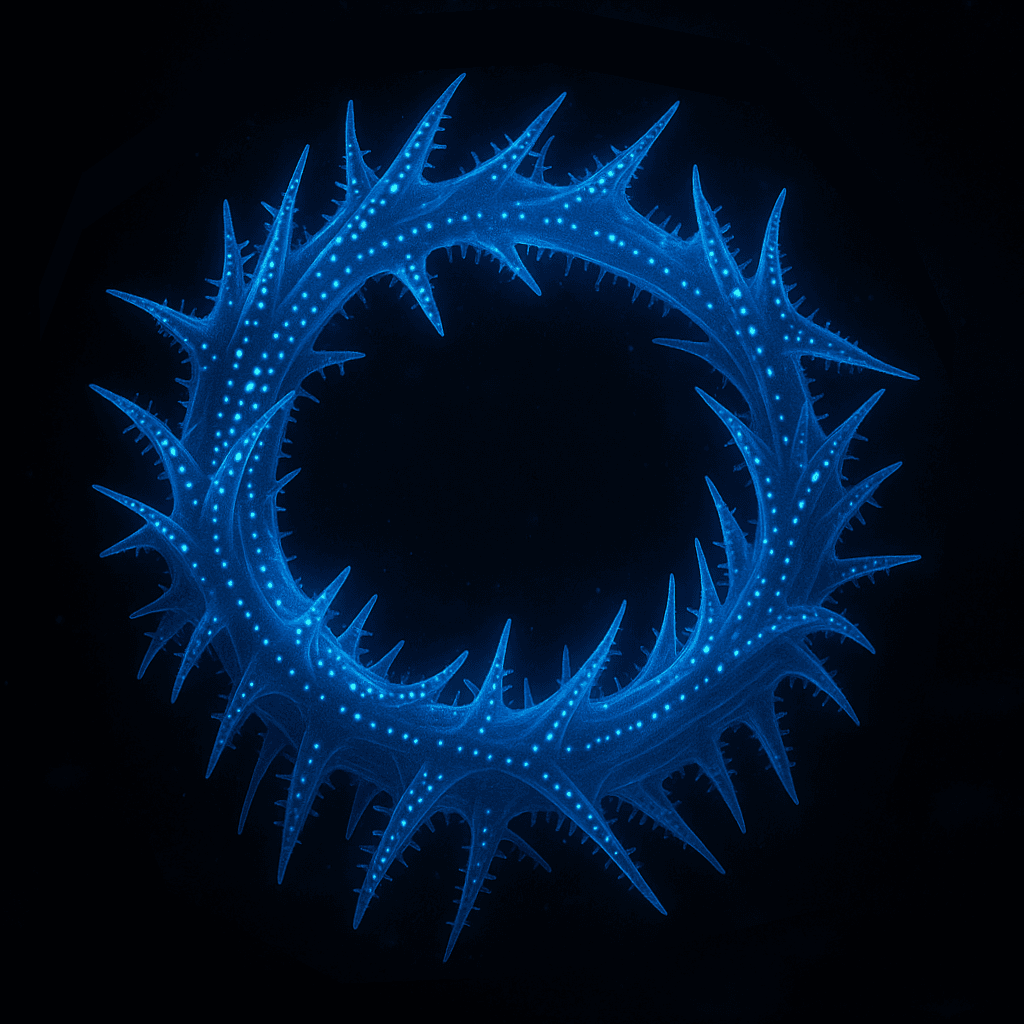

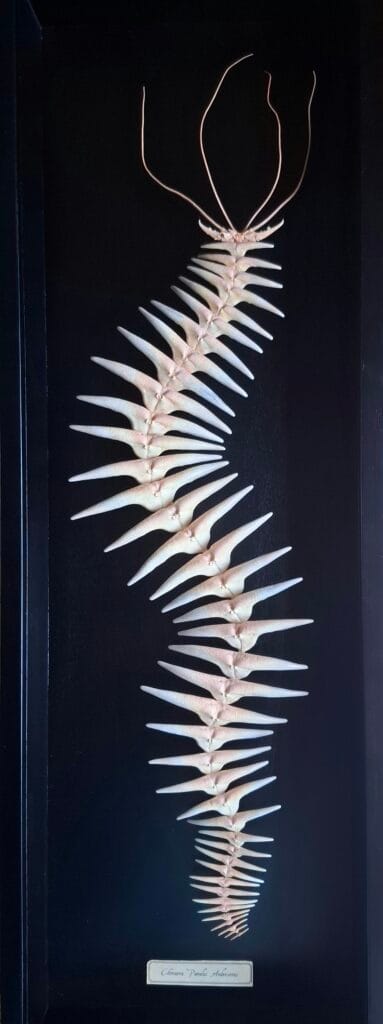

Exosquelette de Maja brachydactyla. H 50 × L 50 × P 12 cm · 5,6 kg La couronne.

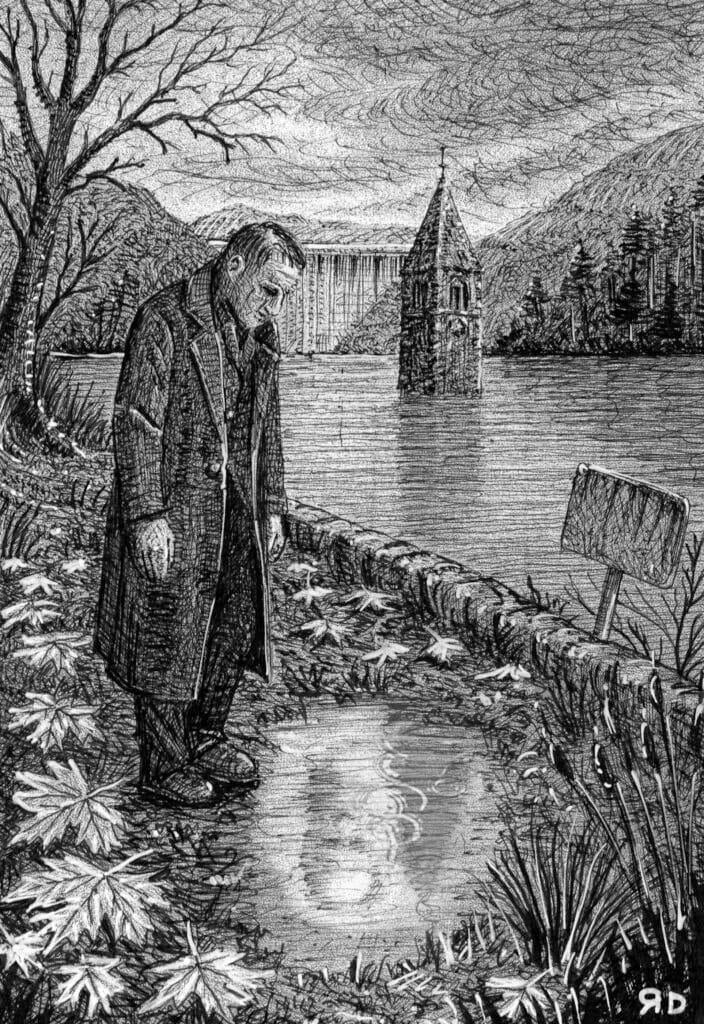

Il était arrivé en fin de saison, quand les feuilles mortes étouffent les sentiers forestiers et que la brume ne se lève plus tout à fait. Le barrage, vieux d’un demi-siècle, retenait une eau lourde, sans rides, sans éclat, une plaque de plomb étendue entre les collines. Le lieu n’avait pas de nom, ou s’il en avait eu un, il s’était perdu dans l’eau.

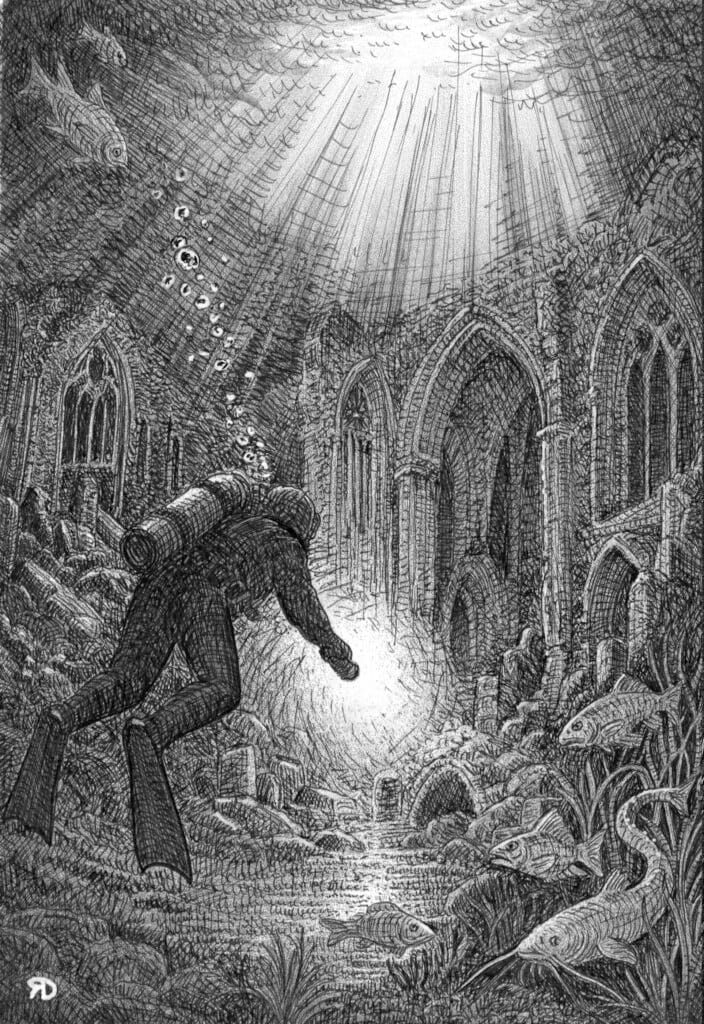

Officiellement, il venait cartographier les structures du village englouti lors de la mise en eau et modéliser l’ancienne église noyée. Personne ne l’attendait vraiment. Le responsable du site lui avait laissé les clés d’un pavillon vide, un plan approximatif des ruines, et un mot laconique sur la table : « Le clocher est toujours debout. Ne descendez pas seul. » Il ne se posa pas de questions, il venait juste cartographier les structures immergées.

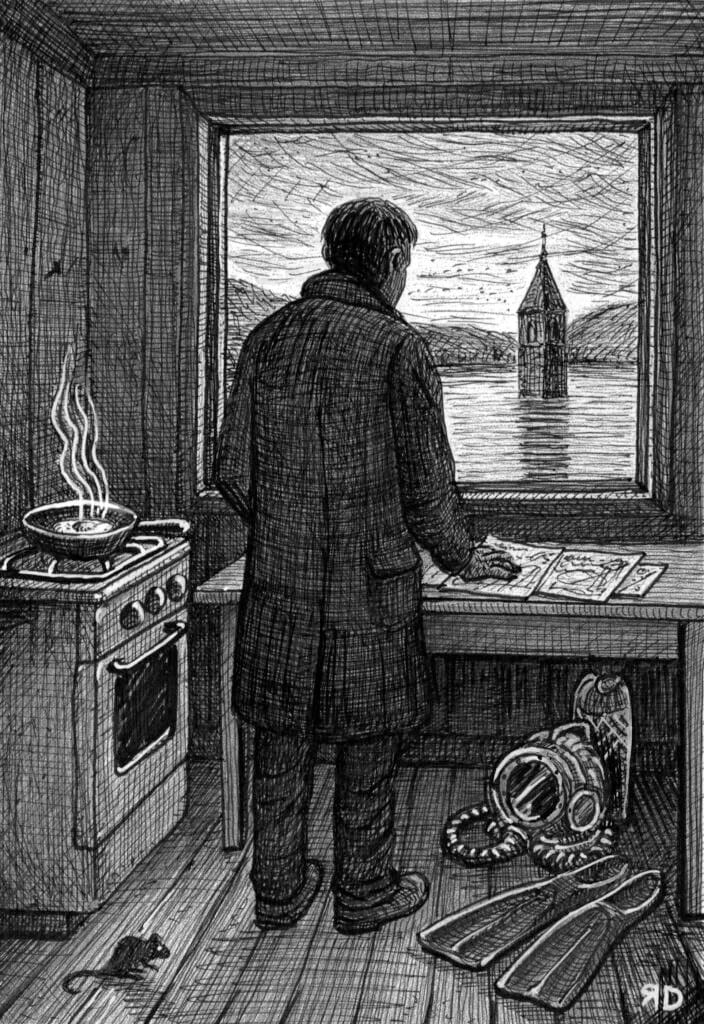

Il passa deux jours à s’installer. Le pavillon était simple, presque monacal. Une chambre, un bureau, une cuisine nue, et une grande vitre donnant sur le lac. Il tenta de travailler. Il disposa les cartes, consulta les relevés, ajusta les coordonnées. Mais quelque chose le perturbait. Pas la solitude il la cherchait, pas le silence il l’aimait. Non, c’était autre chose, une sorte de décalage, comme si ce lieu n’était pas tout à fait synchrone avec le monde. Les heures glissaient, les ombres tombaient trop vite, et toutes ses montres, même les plus fiables, se décalaient de trois minutes, exactement trois.

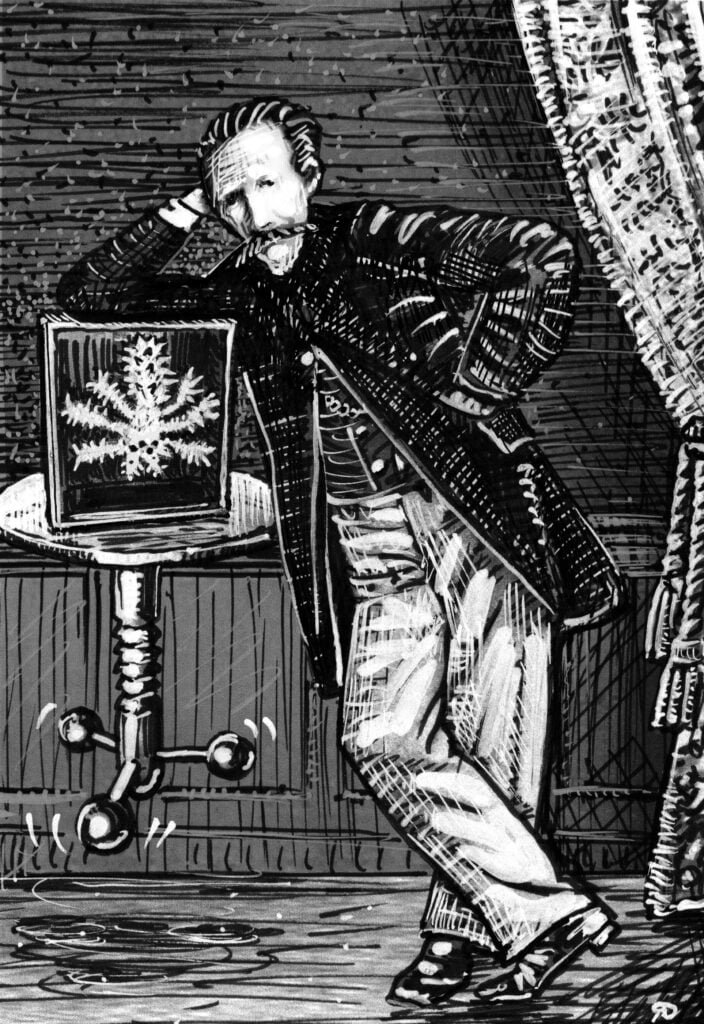

Le troisième soir, il resta éveillé, non par insomnie mais par vigilance, comme si son corps se souvenait d’un danger inconnu. Rien ne bougeait, pas d’insectes ni d’oiseaux et pourtant quelque chose battait. Ce n’était pas un son, mais une fréquence. En passant la main sur la vitre il ressentit une vibration imperceptible. Il sortit.

Le lac figé sous la lune ne trahissait rien. À l’horizon une ligne pâle se dessinait traversée en son centre par une pointe de pierre, le clocher. Droit, muet, comme posé sur l’eau depuis toujours. Là il entendit trois coups très espacés, sourds et profonds. Il sentit dans sa poitrine trois battements exactement calés sur le son. Il consulta les relevés, rien. Pourtant les capteurs indiquaient : 0,033 hertz, trois fois par minute. Il s’assit, prit un stylo et sans réfléchir, traça un cercle, puis un deuxième, puis un troisième, trois cercles parfaits. Il les regarda longtemps avant de s’allonger dans le noir.

Le lendemain, il choisit de plonger. Pas de sonde, pas de drone. Juste lui. Il attendit la fin du jour, quand la lumière bleuit et que le lac se confond avec le ciel. Il vérifia sa combinaison, les bouteilles, la lampe, tout était en ordre, tout était calme. Il entra dans l’eau. Elle était tiède, presque douce, comme si elle l’avait attendu. Il descendit lentement, les premières formes apparurent sous le faisceau de sa lampe : les murets éventrés, les toitures effondrées et les fragments de vitraux figés dans le limon. La lumière glissa sur les pierres des colonnes et sur le dallage silencieux. L’église était là, entière, comme posée sur le lit du monde. Le clocher, lui, disparaissait lentement vers la surface.

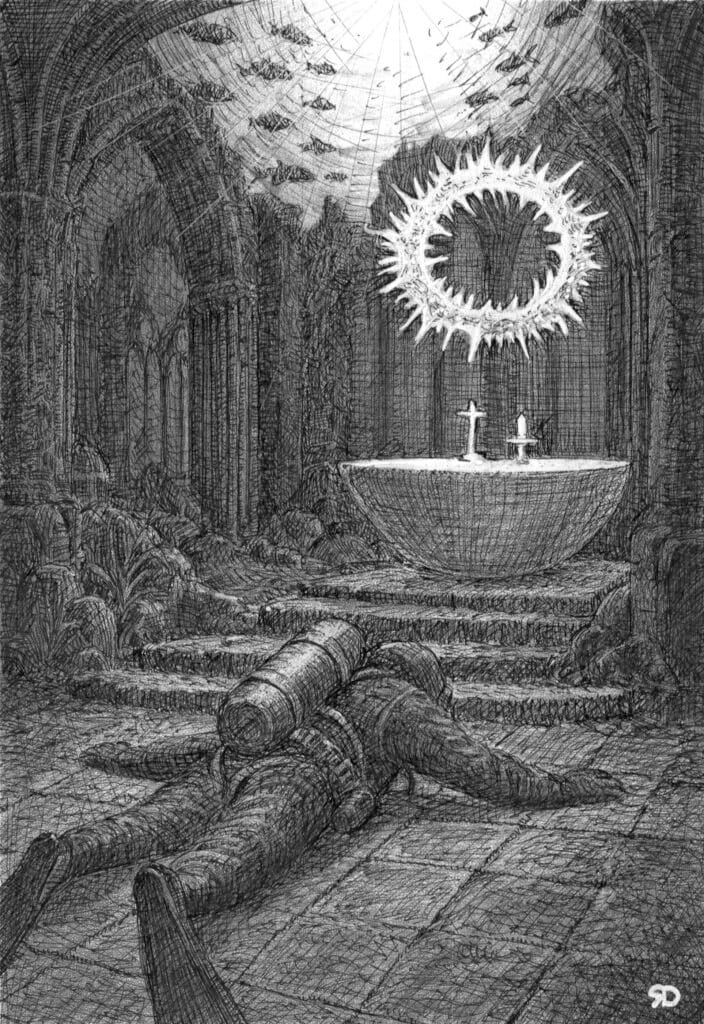

Et là, au fond où se dressait l’autel, il la vit. Une couronne suspendue dans l’eau, immobile, rayonnante, silencieuse. Chacune de ces épines diffusait une douce clarté presque sacrée. Elle pulsa trois fois, puis le silence. Là, il sut qu’elle avait toujours été là. Il s’approcha, son cœur ralentit, s’accorda et obéit. Il vit des lignes en elle, des cercles, des figures enfouies et des signes sans nom.

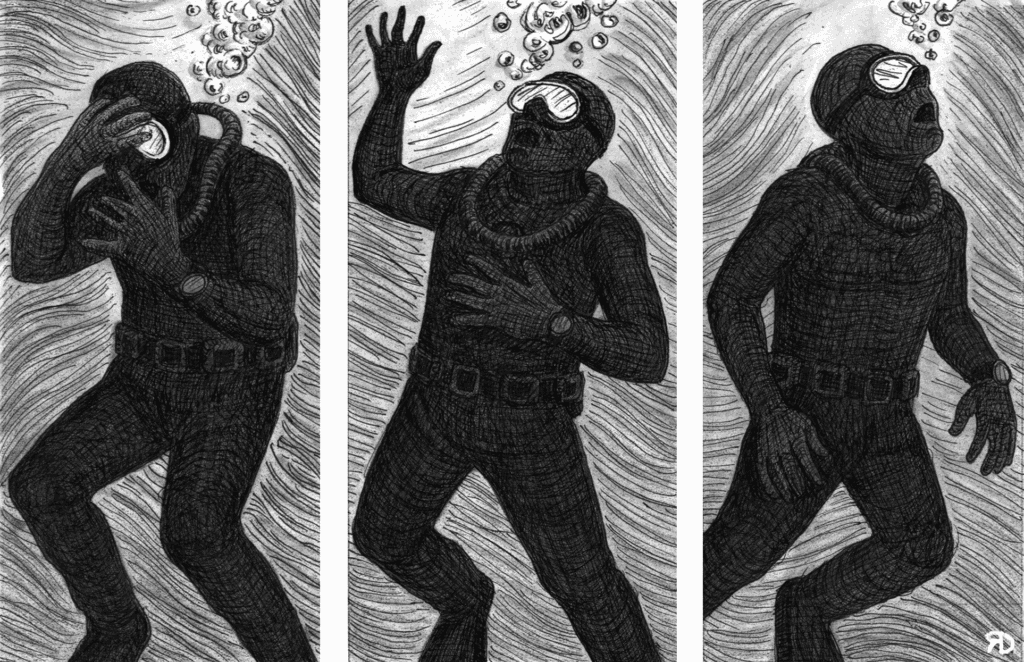

Sa lampe s’éteignit. Le détendeur, lui, se tut. Plus d’air, plus une bulle. L’eau devint parfaitement silencieuse. Il aurait dû ressentir la peur, mais il n’y avait plus de place pour elle. Combien de temps cela prendrait, il l’ignorait. Il savait seulement qu’une noyade n’était jamais immédiate. Il ne paniqua pas. Ou peut-être que si. Mais c’était déjà en train de passer. Les muscles réagissaient : mouvement, résistance, puis fatigue. Ce n’est pas possible, pensa-il. Et pourtant, l’eau entrait par la bouche, le nez, les yeux, elle gagna les poumons et envahissait tout.

Il tenta encore un geste, un appel. Rien ne remonta. Le temps devint instable, les repères se diluèrent. Le corps se relâcha, les membres cédèrent, les poumons se figèrent. L’eau n’était plus un obstacle, elle contenait tout. Il crut entendre une voix, ou s’en souvenir. Mais cela n’avait plus de forme, ni de sens. Tout s’effaçait, le temps, la peur, la douleur se dissipait comme la lumière.

Puis plus rien, rien que le liquide et le silence.

Sous la douce lumière émanant de la couronne, son corps se posa au pied de l’autel, comme prosterné, le front contre le dallage de pierre. Elle ne l’accueillait pas, ni ne l’attendait, elle le devinait, comme on reconnaît une présence familière.

Il ne se souvint pas être remonté. Pourtant il était là, assis dans le pavillon. Il recommença à dessiner les mêmes formes, trois cercles. Aujourd’hui encore, il descend souvent au bord de l’eau, il reste là des heures entières. Certains disent qu’il trace inlassablement les mêmes signes. Et parfois, quand le vent se lève, on entend sous la surface trois coups très lents, très profonds. Comme si quelque chose appelait toujours.

Observations spéculatives :

“Ce spécimen demeure l’un des objets les plus énigmatiques de la collection. Il ne parle pas. Il ne se déploie plus. Mais sous certains éclairages, dit-on, une lueur diffuse subsiste, presque imperceptible au cœur de la couronne.”

Prof. Charles Warding, Observations abyssales, vol. II, manuscrit , vers 1937.

Systématique :

Faute de données génétiques, la classification de Chymaera corona sanctus major repose uniquement sur des critères morpho-fonctionnels. Sa symétrie radiale et sa structure dermique suggèrent un rattachement provisoire aux Deuterostomia, à la frontière des Echinodermata et Cnidaria. Certains auteurs envisagent toutefois une lignée entièrement divergente, voire non animale.

Statut :

Spécimen fossile certifié, identifié à partir d’un exemplaire unique exhumé en contexte bathyal. L’existence d’une forme vivante est hypothétique, étayée par des signaux lumineux abyssaux et des dépôts organiques atypiques, sans confirmation directe à ce jour.

Étymologie :

Le nom Chymaera renvoie à la figure mythologique de la chimère, soulignant la nature hybride et indéterminée du spécimen. Corona sanctus (couronne sacrée) fait référence à sa morphologie annulaire et aux interprétations symboliques attachées à son apparition. L’épithète major désigne la plus grande forme connue du groupe.

Morphologie générale :

Retrouvé sur un lit de sédiments, le spécimen présente une structure annulaire rigide, blanche et crayeuse, d’un diamètre compris entre 42 et 48 centimètres. Son corps est formé de bras soudés entre eux, recouverts de fines excroissances calcifiées évoquant les ossicules dermiques typiques des échinodermes.

La zone centrale, creuse, ne présente ni cavité interne ni orifice fonctionnel identifiable. Aucune trace d’appareils digestif, reproducteur ou nerveux n’a pu être mise en évidence. Toutefois, l’examen microstructural a permis de révéler un ensemble de canaux radiaires fossilisés, disposés selon un motif récurrent, laissant supposer l’existence d’un réseau interne aujourd’hui disparu.

Des analyses élémentaires menées sur les dépôts minéraux de ces structures ont mis en évidence des concentrations atypiques en arsenic (As), sélénium (Se) et zinc (Zn), éléments fréquemment impliqués dans des processus de signalisation biochimique et de conduction ionique chez les organismes extrêmophiles.

Ces observations convergent vers l’hypothèse d’un système de perception décentralisé, analogue aux réseaux nerveux primitifs des cnidaires, ou à certaines formes de transport axoplasmique diffus. Ce dispositif aurait pu permettre une coordination locale des signaux sensoriels et métaboliques, sans recourir à un centre de traitement unique.

L’absence d’organe digestif, conjuguée à une surface externe poreuse et étendue, suggère un mode de nutrition transcutanée, par absorption directe à travers l’épiderme minéralisé. Une autre hypothèse envisage une photoréaction chimique, où la lumière ambiante aurait agi comme vecteur énergétique, via une conversion biochimique spécialisée.

Cycle de vie supposé :

L’organisation radiale du fossile suggère une reproduction par scission segmentaire, chaque bras étant potentiellement capable de générer une couronne secondaire par duplication inversée. Ce mécanisme, encore hypothétique, traduirait une stratégie d’auto-réplication asexuée adaptée à des environnements extrêmes, isolés et peu stables.

Certaines modélisations lumineuses croisées avec des témoignages anciens, notamment les relevés nocturnes du capitaine H. Le Mée (Carnet de bord, Trégor, 1906) et les annotations marginales de la naturaliste Ada Thorne (expédition Pontus IV) laissent entrevoir l’existence de formes juvéniles photogéniques, se nourrissant non pas de matière, mais de lumière elle-même. Leur développement semblerait corrélé à l’intensité des ondes qu’elles émettent ou perçoivent.

Bioluminescence résiduelle :

L’analyse spectroscopique du spécimen fossilisé a révélé la présence de micro-inclusions pigmentaires, disposées en rosettes régulières à l’extrémité des bras. Ces structures fossiles pourraient correspondre à d’anciens photocytes, organisés selon un motif radial caractéristique des systèmes neuro-sensoriels lumineux.

Des signatures spectrales résiduelles dans la bande 420-460 nm, avec un pic marqué à 432 nm, indiquent une émission directionnelle, possiblement liée à la signalisation optique ou au mimétisme spectral. La régularité des motifs suggère un cycle ternaire pulsé, aujourd’hui éteint, mais suffisamment structuré pour évoquer un langage lumineux codé, destiné à des interactions interspécifiques.

Image recomposée, bioluminescence simulée. (image IA) Comportements d’apparition et de retrait :

Plusieurs archives maritimes font état de l’apparition soudaine de cercles lumineux sous la surface, désignés sous le nom de Corona Silentii. Ces manifestations sont souvent associées à des naufrages, à des disparitions inexpliquées, ou à des états de transition entre la conscience et sa perte. Les rares témoins d’une proximité directe avec la forme lumineuse rapportent des perturbations sensorielles aiguës : ralentissement du temps perçu, désorientation spatiale, sensation de vide auditif absolu.

Résonances symboliques et interprétations rituelles :

Le nom vernaculaire Corona Sancta apparaît dans plusieurs manuscrits oubliés de naturalistes mystiques du XVIIIe siècle. L’organisme y est décrit comme un vestige d’un règne antérieur, une couronne fossile remontée du fond du monde, visible seulement à de rares initiés.

Des traditions orales, notamment parmi les marins malgaches et celtiques, évoquent les Couronnes de Morts, anneaux d’écume tournoyant lentement au-dessus des épaves récentes. La chimère y est perçue moins comme un être vivant que comme un sceau, trace du pacte entre le vivant et l’abîme. Son apparition signale un seuil, une mutation invisible dans l’ordre du monde, la disparition, la révélation, ou l’oubli.

Pétroglyphe supposé de la Chymaera Corona Sanctus Major, gravé sur une paroi basaltique (expédition Pontus IV, Madagascar, 1897).(image IA) Hypothèses extrêmes :

Certains chercheurs minoritaires avancent l’hypothèse selon laquelle Chymaera Corona Sanctus Major ne serait pas un organisme autonome, mais plutôt un organe sensoriel dissocié, vestige d’un macro-organisme encore inconnu, peut-être dissimulé dans les profondeurs océaniques. Dans cette perspective, la Corona ne ferait qu’enregistrer, percevoir, mémoriser. Elle ne se nourrirait pas. Elle ne se déplacerait pas. Elle existerait uniquement pour ressentir.

Chimaera Pamelus Andersonus

Exosquelette de Maja brachydactyla. H 60 × L 40 × P 14 cm · 6,2 kg On pourrait imaginer rencontrer un jour cette chimère sur le pont d’un bateau de pêche dans la Manche, sortie de la mer, piégée dans le filet qui remonterait tout droit de la décharge sous marine de la fosse des Casquets…

Non, je préfère l’imaginer barbotant dans des eaux claires plus lointaines, comme celles des abords de la plage de Zuma beach.

Là, on la distingue très bien à une vingtaine de centimètres sous la surface miroitante de l’eau. Elle est posée sur le sable avec sa belle couleur rouge semblable au maillot une pièce de Pamela Anderson dans » Alerte à Malibu « …Observations spéculatives :

Pamelus Andersonus ressemble aux euryptérides, un groupe d’arthropodes disparu il y a 252 millions d’années.

Elle est munie de trois paires de pattes locomotrices (péréiopode) et une paire de pattes modifiée en nageoires (pléopode natatoire).

À l’extrémité de l’abdomen une paire d’uropode sert de gouvernail à l’animal lorsqu’il nage en pleine eau.La tête est composée de quartes paires de pièces buccales (maxillipèdes) utilisées pour la nutrition. La paire yeux composés dits aussi « yeux à facettes » est de type schizochroal. ils sont formés de grandes lentilles épaisses recouvertes chacune de leur propre cornée comme chez certains trilobites.

Au dessus des yeux sont présents deux appendices sensoriels articulés mal définis. Ils pourraient avoir soit une fonction liée à la vision (projection d’une ombre à la surface de l’œil), ou de ventilation thermique, voir mécanique (évacuation des sédiments).

Anatomie de la chimère Pamelus Andersonus. Chimaera Unguibus Ardentibus

Exosquelette de Carcinus Maenas. H 74 × L 32 × P 8 cm · 3,3 kg La porte du magasin carillonna.

» Bonjour, je souhaiterais m’entretenir avec le Docteur Carlotta Linderstone.

– Oui, c’est moi. » Répondis-je.

Je refermais le tiroir de la collection d’isopodes d’un coup de hanche et me retournais assez surprise.» Bonjour, mademoiselle. Permettez-moi de me présenter, je suis le Professeur Hitchcopton. Je vous rapporte des nouvelles qui vous raviront. »

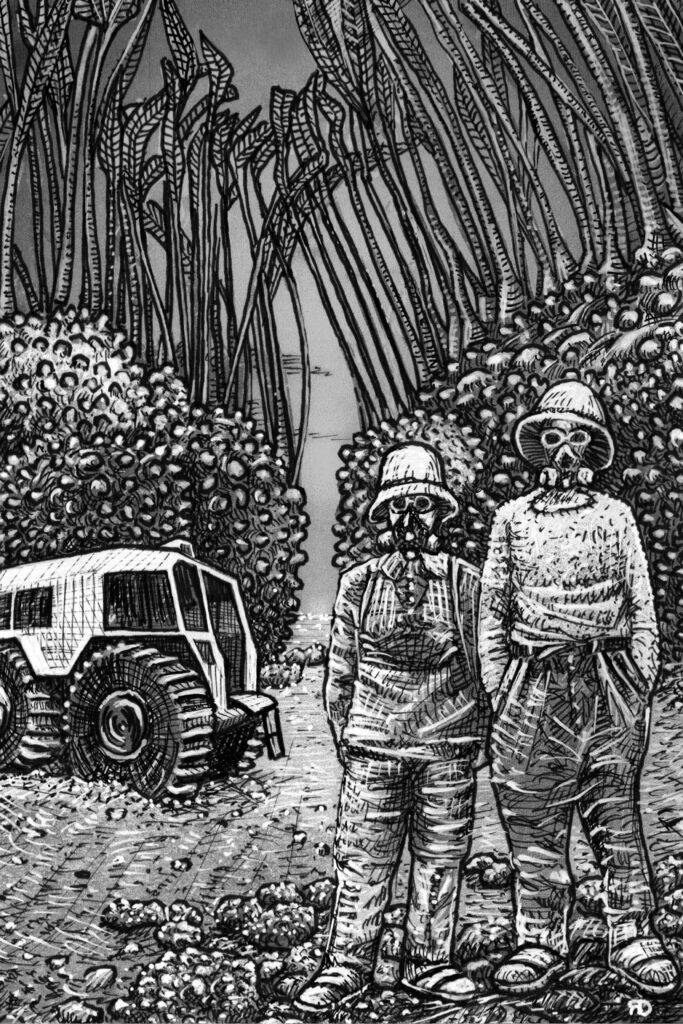

Le Docteur Carlotta Linderstone. Devant moi, souriant, se tenait le Directeur de Recherche de la station de biologie marine de Sanctum Briocum.

Il venait m’annoncer que la commission du muséum avalisait ma demande pour étudier la mangroove de Palmétuvier.

Mes recherches sur la stratégie adaptative des écosystèmes supralittoraux du golfe de Sanctum Briocum allaient pouvoir reprendre.Le jour même, je quittais mon travail à la Maison Yarollde. Il était temps pour moi de dire au revoir à mes amis de paille, de plumes et d’écailles ainsi qu’à tous ceux figés dans les bocaux de la boutique, en les dépoussiérant une dernière fois.

Le Professeur Hitchcopton devant la maison Yarollde. J’avais deux mois pour élaborer toute la planification requise. Cette entreprise s’annonçait comme une tâche d’envergure à accomplir dans ce laps de temps.

Perchée sur mon lit, carnet et crayon à portée de main, je me plongeais dans mes notes, laissant mes pensées s’envoler au fil de mes réflexions :» Les apports anthropogéniques azotés du XXIe siècle ont joué un rôle plus important que prévu dans l’acidification des zones côtières. Certaines algues marines ont développé une adaptation pour coloniser le littoral et former des structures dépassant largement la limite d’aspersion des embruns.

Les palmétuviers ont un stipe lisse et épais, atteignant jusqu’à 3 podós de diamètre. À leur base un crampon ramifié s’ancre solidement dans le sol pour assurer la stabilité contre les vents violents et les scélévagues.

Les thalles en forme de ruban rhéophyte s’étendent à la surface de l’eau et peuvent mesurer jusqu’à 80 podós de long. La caractéristique spécifique du palmétuvier étant le développement de néopneumatophores.

Palmétuvier. Je ne peux qu’émettre des hypothèses sur leur rôle et leur fonctionnement aux vues de mes observations actuelles :

Fonctionnent-ils en tant qu’organes de synthèse ou de filtration ?

Favorisent-ils la photosynthèse en capturant du CO2 atmosphérique pour compenser la disponibilité réduite de celui-ci sous sa forme dissoute, dû à sa trop forte concentration dans l’eau de mer ?

Diminuent-ils la dépendance vis-à-vis des éléments nutritifs marins ?

Peuvent-ils éliminer des substances toxiques accumulées dans les tissus des algues et servir de voie d’évacuation pour des polluants ?

Synthétisent-ils des composés organiques à partir du CO2, de l’eau et de la lumière solaire ?

Les composés synthétisés pourraient-ils potentiellement être libérés dans l’eau, améliorant ainsi les conditions environnementales pour d’autres organismes marins ? «Tous ces questionnements m’entraînaient doucement vers le sommeil. Je fermais les yeux avec un sourire satisfait.

Soixante-douze jours s’étaient écoulés quand le Docteur Linderstone fut débarquée avec une équipe à la lisière de la mangroove.

Les premiers jours furent très productifs. L’eau, les strates de substrat, les racines, les crampons, les stipes et les thalles furent échantillonnés.

L’étude des néopneumatophores était l’étape suivante. Leur configuration compliquait l’accès, certains furent éliminés par manque de maturité ou en raison des marées. L’un d’eux, nommé K2, atteignait 98 podós, positionné idéalement à la lisière de la mangroove, il répondait à tous les critères.

Carlotta et Scott à la lisière de la mangroove. En ce mois de Brumaire, la météo se dégradait rapidement à l’approche d’un ouragan à 65 milles au large de l’océan de Bretaigne, ce qui compromettait l’expédition pour plusieurs mois. Malgré ces conditions défavorables, Carlotta décida d’anticiper l’exploration du K2.

Au matin suivant, Scott Stewart et Carlotta Linderstone entreprirent l’ascension.

Dès les contreforts, des paliers formaient des bassins abritant divers organismes aquatiques. Carlotta remarqua des membranes déchirées à leurs surfaces et des mues de larves dans l’eau.Scott ouvrit la voie en installant un point d’ancrage au niveau supérieur. Il observa que les cuvettes étaient à présent hermétiquement scellées et que des larves qui s’y mouvaient rapidement.

Carlotta nota que les organismes étaient plus juvéniles dans les hauteurs. Scott continua vers le palier suivant. Une fois assuré, il cria : » Relais ! Docteur, venez voir. Il n’y a plus que des grappes d’œufs ici ! «

Tandis que Carlotta examinait les coquilles délicates et translucides qui renfermaient les embryons en développement, un frisson soudain parcourut l’air. Les nuages sombres s’accumulant rapidement dans le ciel annonçaient l’approche de l’ouragan. Ils réalisèrent qu’ils disposaient de peu de temps pour descendre en toute sécurité.

Le vent forçait, faisant vibrer toute la structure. La pluie s’intensifiait, rendant les parois encore plus glissantes. Ils parvinrent au palier inférieur avec difficulté, pendant que Scott détachait le point d’ancrage pour continuer la descente, un éclair zébra le ciel, suivi d’un bruit de tonnerre assourdissant.

Dans cet éclat de lumière, Carlotta aperçut quelque chose qui la glaça d’effroi, derrière elle se tenait un spécimen adulte d’une taille impressionnante. La créature menaçante se dressa, considérant leur présence comme une intrusion dans le sanctuaire de ses œufs.

Tout se produisit très vite, protégeant sa ponte, l’animal brandit devant lui une de ses pinces massives et sectionna brutalement la corde de sécurité. La jeune scientifique perdit soudainement son équilibre et chuta dans le vide.

Le 20 Brumaire à 14 heures, la radio retentit dans la station. La voix de Scott, à peine audible, demandait de l’aide.

Carlotta chutant du palmétuvier. Observations spéculatives :

Cette chimère peut s’apparenter aux myriapodes, communément appelés « mille-pattes ».

Son corps aplati est composé de plusieurs segments.

A la différence de ceux d’Arthropleura (un genre éteint de mille-pattes de grandes tailles), ceux-ci portent seulement une paire de pattes comme les chilopodes.Sa tête comporte une paire d’antennes, une paire de mandibules et une paire de pattes très élaborées, sorte de « couteau suisse » apte à creuser, pincer et cisailler (comme celles des larves de la cigale).

Animal terrestre, qui vit certainement dans des milieux humides.

La forme de ces puissantes pattes fouisseuses laissent penser qu’il se déplace dans les couches superficielles du sol pour trouver sa nourriture.Son régime alimentaire reste cependant à déterminer.

Ces mandibules pourraient être celles d’un prédateur mais elles pourraient aussi bien servir à un régime herbivore permettant par exemple de cisailler des racines.Ce spécimen est le plus grand trouvé dans l’atelier avec ces 20 segments, il atteint la taille de 60 cm…

D’autres spécimens ont déjà été observés dans l’obscurité des tiroirs.

De plus petite tailles, ils ont un nombre moindre de segments, ce qui laisse à penser que comme chez les myriapodes, chaque mues apportent un nombre plus grand de nouveaux anneaux.

Spécimen juvénile. Exosquelette de Carcinus Maenas. H 41 × L 24 × P 8 cm · 1,3 kg Chimaera Mantis Salvadordalis Raptum

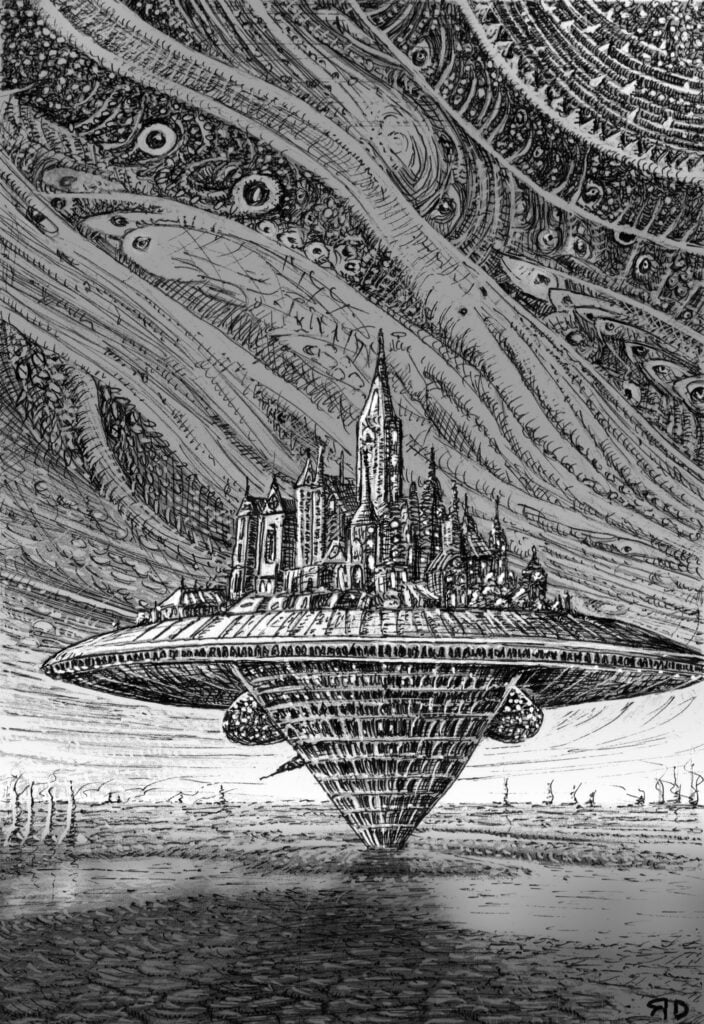

Exosquelette de Maja brachydactyla, tubercules. H 38 × L 38 × P 14 cm · 3,4 kg À l’ère où les nefs dansaient parmi les astres, l’Ordre des Chevaliers de la Couleur Infinie dépêcha ses missionnautes vers Surréalitys-426.

L’arrivée du Monastéus sur Surréalitys-426. Sur cette planète étrange, ils firent la découverte d’un monde où le temps et l’espace se pliaient telles des lignes sur la toile d’un peintre. La boue sur cette terre était tout sauf ordinaire, et l’argile prenait vie sous forme d’œuvres d’art en constante métamorphose.

Guillaume sanctifiant la planète. Guillaume Salvadorian, Grand Maître des Couleurs Divines, était l’Éclairé suprême qui guidait l’expédition. Sa quête perpétuelle de l’Art Absolu le conduisait à la recherche d’une source d’inspiration insaisissable, le plongeant dans des états de créativité intense entrecoupés de profondes mélancolies.

Leur exploration les avait conduits à travers des étendues de boue liquide aux reflets hypnotiques, des tours de glaise érigées comme des monuments façonnés par une main invisible et des antennes végétales qui semblaient transmettre des messages divins.

Les règles de la physique et de la logique se perdaient dans les sinuosités de l’imagination. C’était un monde où les couleurs respiraient, où les formes exécutaient une danse au rythme des pensées. La surface se réinventait sans cesse sous l’influence des mystérieuses forces de la créativité.

Au fur et à mesure de leur exploration, des membres de l’équipe commencèrent à disparaître mystérieusement. Guillaume, dans ses moments d’euphorie artistique, semblait ignorer ces disparitions, se focalisant sur ses propres créations. Puis, dans ses périodes de mélancolie, il exprimait un profond chagrin pour ces camarades disparus.

L’équipe découvrit cependant des indices troublants liant leur maître aux disparitions mystérieuses de leurs compagnons. Les amulettes abandonnées par les disparus furent retrouvées, mais Guillaume gardait ses sombres secrets pour lui-même.

À l’aurore, un soleil aux reflets impossibles jaillissait, projetant des ombres qui ondulaient sur la mélodie éthérée du vent.

En ce matin qui échappait à toute horloge, Guillaume partit seul. Il suivit un mirage qui semblait le mener vers une œuvre d’art supérieure. Son talisman, l’Épée de Création, sembla prendre vie, et il se mit à chanter des louanges à l’Art Absolu tout en sculptant le sable mouvant. Devant lui, une créature émergea des entrailles de la planète.

Cette monstruosité, telle un rocher hérissé d’horreur, était portée par une multitude de pattes qui lacéraient la boue. Son corps massif arborait une gueule béante où des crocs pointus se dressaient, prêts à engloutir la lumière. Ses pinces s’élevèrent devant Guillaume, telles deux faux d’outre-monde prêtes à récolter au-delà de la vie.

Les autres membres de l’équipe arrivèrent sur les lieux, témoins de la scène étrange. Guillaume semblait dialoguer avec une créature qui n’était visible que de lui. Ils comprirent que leur maître était au bord de la folie.

En communion avec l’incarnation ultime de l’Art Absolu, il s’agenouilla et leva son regard vers le ciel comme s’il était face à une apparition divine. Puis il disparut, happé dans la boue liquide, emporté par son obsession.

Son épée de Création fut récupérée à la surface de l’étendue boueuse, une œuvre d’art inachevée s’effaçant à ses côtés.

Observations spéculatives:

Chimaera Salvadordalis Raptum est certainement un Organisme benthique, vivant à la surface des sédiments. Cette chimère est Munie de neuf paires de pattes se terminant par une semelle pour limiter l’enfoncement. leur forme en coupelle facilite le déplacement de l’animal sur une surface poudreuse comme la vase.

(Ces pattes rappellent les jambes du véhicule spatial « LEM », utilisé dans le cadre du programme spatial américain Apollo.)Prédatrice carnassière, charognarde ou détritivore, elle est caractérisée par deux pattes ravisseuses garnies d’éperons effilés pour saisir des proies au corps mou.

(Ces pattes ravisseuses évoquent celles de la mante religieuse, ou des squilles .)On distingue une paire d’antennes courbées et dirigées vers l’arrière.

(Rapellants les fines moustaches du peintre du Salvador Dalí.)Chimaera Brachium Harpoonis

Exosquelette de Maja brachydactyla, Carcinus Maenas, Littorina Littorea, Parapenaeus Longirostris . H 35 × L 24 × P 8 cm · 1,1 kg Je contemplais avec stupéfaction cette créature, posée telle une énigme sur la paillasse carrelée. Sa silhouette insolite, sa carapace hérissée d’épines, suscitait en moi une fascination mêlée d’effroi. Son corps était pourvu de deux pinces, dont l’une pouvait propulser, avec une précision redoutable, un harpon en forme d’ogive, relié à la pince par un ligament souple. Ses yeux, d’une mobilité remarquable, s’agitaient sans cesse, se déplaçant indépendamment dans toutes les directions.

Chimaera brachium harpoonis, ainsi se nommait cette créature, possédait des pattes agiles, lui conférant une aisance exceptionnelle dans les eaux tumultueuses. Son agilité et sa sagacité en faisaient une redoutable prédatrice, prête à tout pour capturer sa proie de manière brutale et sans pitié. Telle une ombre silencieuse, elle se dissimulait dans les profondeurs marines, ne laissant aucun indice de sa présence avant de surgir et d’harponner sa victime.

Tel un rétiaire des abîmes, cette créature démontrait une agilité implacable, rappelant les combattants les plus féroces des arènes romaines. Une fois sa proie capturée, elle la transportait vers son antre, triomphante, telle une victoire glorieuse qui nourrissait sa faim insatiable.

Chimaera Aracnifada Asteripodia

Exosquelette de Maja brachydactyla, Parapenaeus Longirostris. H 37 × L 37 × P 8 cm · 2 kg Lors de la seconde fonte globale du pergélisol, d’importants gisements d’anthropolithe furent mis à nu, là où jadis la cité de Nû-york prospérait à l’ère de l’anthropocène moyen, bien avant la grande unification.

C’est au cours d’une campagne de prospection pour le compte de la compagnie minière Extract & Enjoy Corporation, que le célèbre anthropogemmologue Otto Mac Nussemm fit, par le plus grand des hasards, la découverte de « Chimaera Arachnifada astéri podia. »

Otto Mac Nussemm rapportant un bloc de trashium 235. Mac Nussemm choisit d’étudier plus précisément le site de « Broad1.0way » où les strates de déchètrite semblaient très prometteuses en minerais.

Site minier de nû-York. – Extrait du journal de bord d’Otto le soir de l’installation du campement :

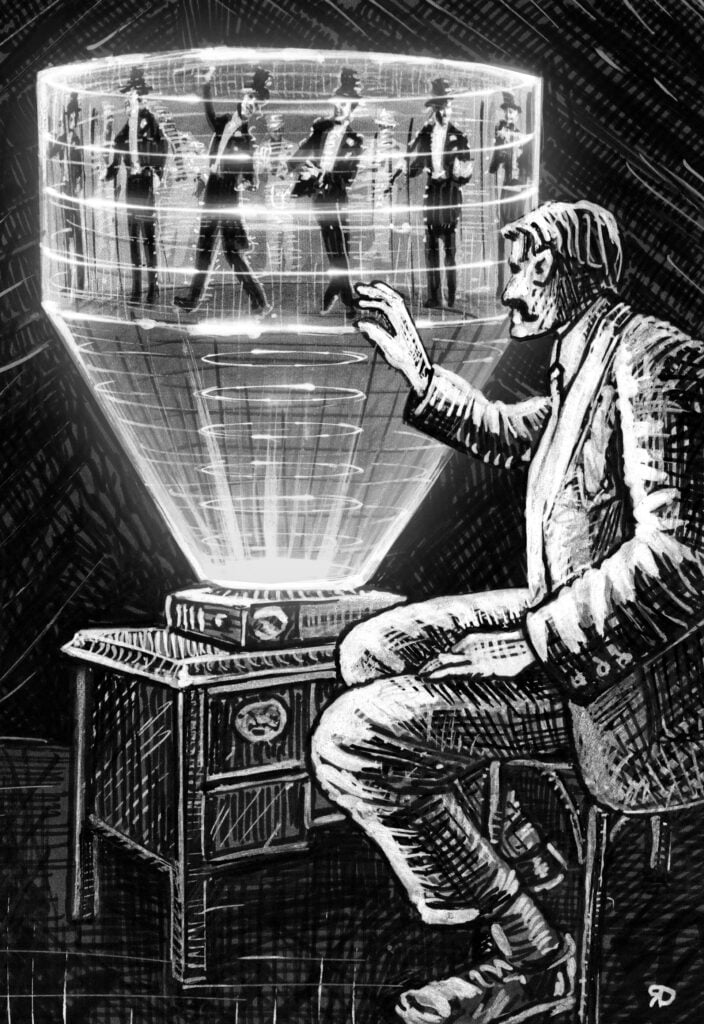

« Afin d’approfondir mes recherches, je me documentais en transvisionnant un vidéofossile d’un dénommé « Freud Aster. » Alors que je prenais des notes, j’entendis à quelques mètres au dehors des claquements secs qui me rappelèrent immédiatement ceux émis par les talons des souliers du danseur de clap dance.

Je me précipitais dans le noir en allumant ma torche. J’aperçus là sur le sol gelé une multitude de créatures de type arachnide. Elles se déplaçaient rapidement en émettant ce son syncopé au moyen de leurs six pattes. Elles faisaient un étrange ballet. Je ne pourrai affirmer avec certitude si elles communiquaient de cette façon, mais chaque individu semblait être synchronisé avec les autres d’une manière impalpable. »

Mac Nussemm transvisionnant le vidéofossile. – Par la suite, Mac Nussemm écrivit à ce sujet dans ses mémoires :

« Mes compétences en anatomie et phylogénétique étant limitées, je me hâtai d’expédier un spécimen à mon ami et collègue Kirk Cousthéus, qui possédait une expertise plus approfondie. Lorsqu’il fallut donner un nom à cette créature, le souvenir du danseur « Freud Aster » s’imposa spontanément. La découverte d’Arachnifada Asteri podia restera un moment inoubliable pour moi. »

Portrait d’Otto Mac Nussemm.