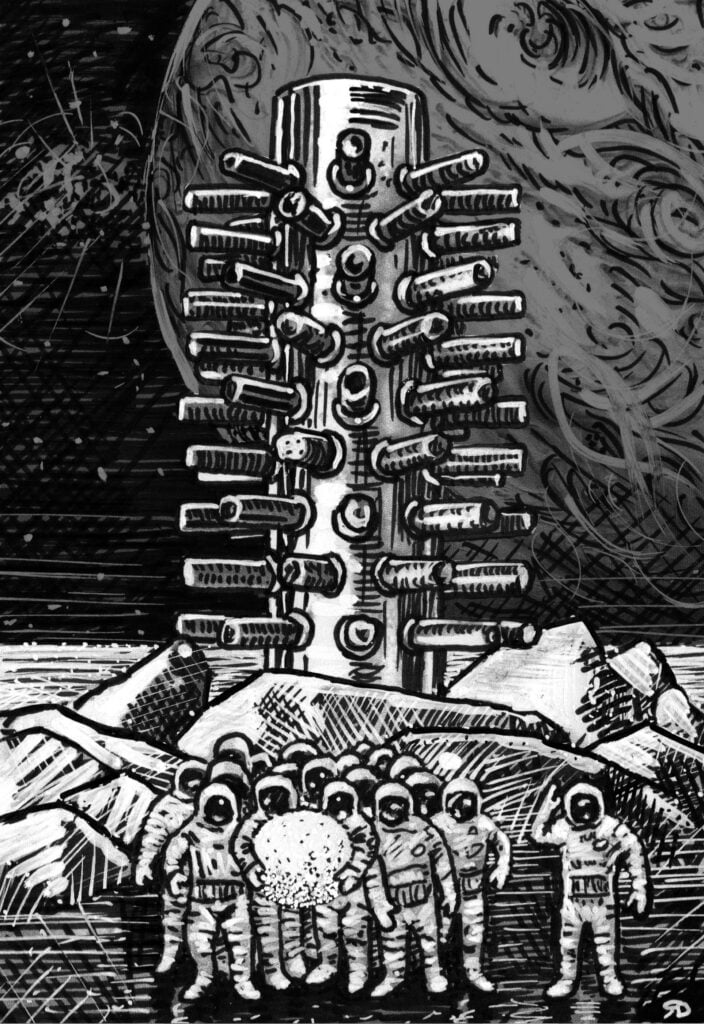

Dans le sillage des grandes explorations marines qui ont marqué l’histoire, le Commandant James Cousthéus entreprit une plongée sans précédent vers les profondeurs extraterrestres des mystérieux et insondables océans d’Europe, satellite naturel de Jupiter.

À bord du Nausinoos, son navire conçu pour les explorations extra-océaniques, Cousthéus et son équipage plongèrent dans les abysses gelées de cet océan extraterrestre.

Animé par un désir insatiable de découverte, le commandant savait que cette mission pouvait révéler des secrets cosmiques sans précédent.

Lors d’une plongée près d’un fumeur bleu, une oasis des profondeurs de cet océan glacé, l’équipage fit une découverte stupéfiante.

Emergeant de l’obscurité, cette structure vertigineuse se dressait à plus de 120 mètres au dessus d’eux comme une colossale termitière gellée. Illuminée par les lueurs phosphorescentes qui rayonnaient de la colonne, une créature était postée là.

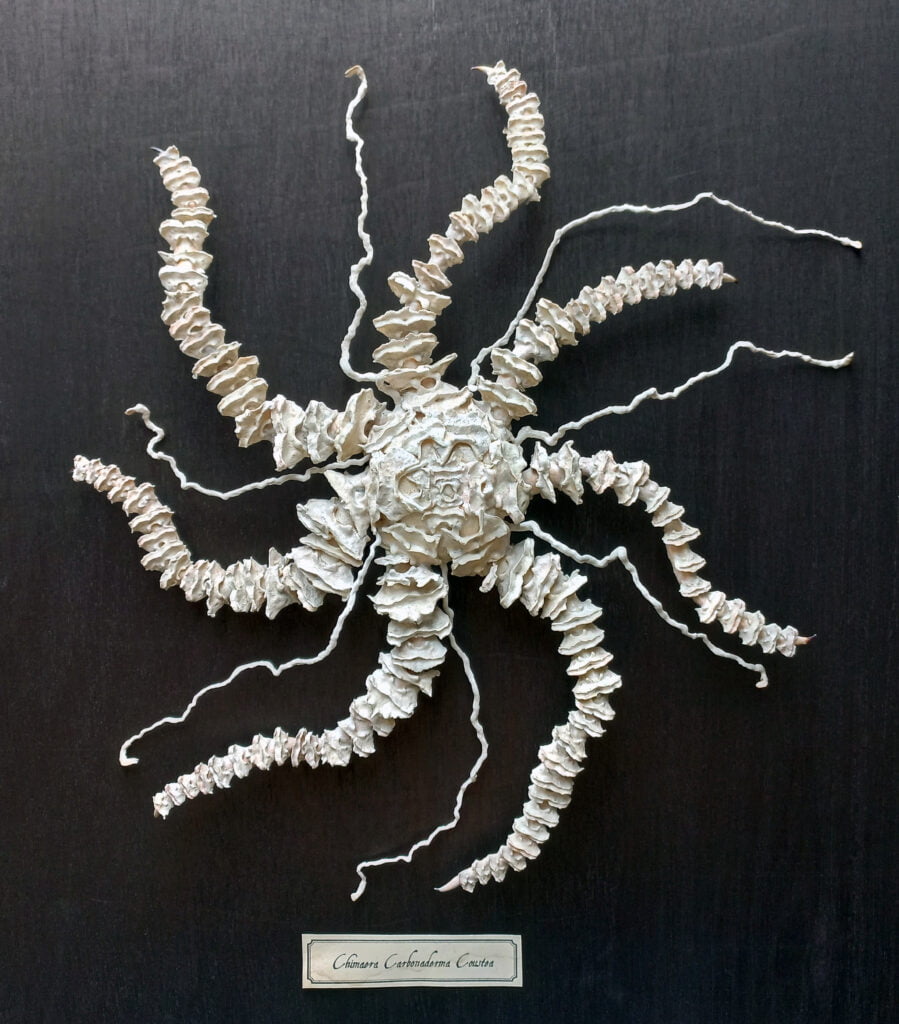

Cousthéus, fasciné par cette apparition, reconnut immédiatement les traits d’un échinoderme éteint au millieu de l’anthropocène sur gê. Devant son regard, cette exophiure évoluait à travers les panaches de gaz liquéfié émanant du fumeur bleu.

C’est comme si les échos de l’exploration passée de son illustre ancêtre résonnaient à travers les âges, unissant les esprits d’aventure d’hier et d’aujourd’hui.

La rencontre inédite avec cet organisme extraterrestre munie de sept bras délicats et son allure majestueuse, fut une découverte qui marquera l’histoire de l’exobiologie océanique.

Lors de cette expédition, l’équipe scientifique captura des images et des données précieuses sur cette créature, plongeant plus profondément dans les mystères de son adaptation à ce biotope extraterrestre unique. Ils étudièrent sa capacité à se mouvoir dans les courants frigorifiés, son régime alimentaire adapté aux ressources limitées et ses interactions avec d’autres espèces exotiques présentes en ces eaux extraterrestres.

Cousthéus réalisa que cette découverte était le fruit de siècles d’explorations marines audacieuses, transposés aux confins les plus éloignés du système solaire.

En contemplant cette créature extraordinaire, il ressentit un profond sentiment de responsabilité envers la préservation de ces écosystèmes encore inconnus et fragiles. Il savait déjà que cette découverte était le point de départ d’une nouvelle ère d’exploration et de protection des océans extraterrestre.

Monsieur Dhennin,

Je vous écris pour proposer mes services et mes fabrications de boites en bois. Afin de vous évitez un travail fastidieux et une perte de temps non négligeable pris sur le temps de vos créations, je peux vous vendre mes cercueils confectionnés par moi-même. Je travaille avec les pompes funèbres, et me suis enrichi dans le commerce des cercueils d’occasion. Je vous enverrai les conditions générales de vente.

Mon adresse email est :Toussaint Latoquade@ scoubidou. cimetière. com

Monsieur, nous avons visité votre belle région, la baie de Cancale, la pointe du Grouin et longé la cote jusqu’à Saint-Malo. Nous nous sommes empiffré, ma femme et moi, d’huitres, de tourteaux, d’araignées de mer, et de homard. Je comprends que vous soyez fasciné par la faune marine.

Augustin Langoustine & Augustine Langouste.

Monsieur, je profite des moyens de communication actuels pour vous envoyer un message. Je suis dans un restaurant mondain le Castel de la Bonne boustifaille, au bord de la mer. Je viens de trouver dans mes moules, un crabe. S’agit-il d’un « chimera minus abens » ou d’un « chimera pittitus modulus » ? Je n’ai pas trouvé de crabe dans mes frites, mais en regardant les assiettes de mes voisins de table, ils mangeaient des frites avec des saucinoïdes et des merguezonoïdes sans pattes. Comme vous le faisiez remarquez, ces Chilopoda sont présents sur l’ensemble du globe. Rien d’étonnant de manger ces bestioles dans tous les bons restaurants gastronomiques. J’ajoute autre chose, je voudrais savoir, si au bord de la cote d’Emeraude, on peut attraper des Emauroïdes à manger ces saucinoïdes ? Cordialement.

Robert de la Muflerie

Ici, sur la côte d’Emeraude, le saucisnoïde le plus commun est le galetus saucisnoïde.

Comme la Dromia personata qui recouvre son dos avec une éponge, ce socinoïde vit en symbiose avec une éponge de type galetus sarrasinus qu’il roule autour de son corps.

Je viens de lire la réponse que vous avez adressée à R. de la Muflerie. Votre connaissance sur les éponges est impressionnante. En lisant vos explications sur le « dromia personata non grata », elles m’ont rappelé un poème que j’avais écrit lors d’une exposition d’art Contemporain, il y a fort longtemps. Comme beaucoup de gens, on ne voit pas le temps passé, et l’on prend de la bouteille. Comme vous l’avez certainement lu, je fus un lecteur du poète des choses Ponge, qui a écrit en autre, « Le parti pris des choses ». Il préférait écrire sur des sujets faciles, comme le verre à moitié vide, à moitié plein. En mémoire du « Grand verre » de Duchamp, ce poème se nomme : « Eh ! Ponge ! Viens boire un coup ! ». Le titre rappelle également les œuvres en relief du constructiviste Tatline, et notamment l’œuvre en relief et ringarde s’intitulant « La bouteille ». Cette œuvre moderne un peu vieillotte a pris également de la bouteille.

Ponge est d’une grande naïveté. Il s’est imaginé que personne n’avait songé avant lui d’écrire sur des sujets comme le verre, le caillou, le galet, le jus d’orange, les éponges, les galettes, etc. Au hasard de mes lectures, au XVIII° siècle, un poète avait écrit sur le verre et bien avant les surréalistes, les mots et les lignes dessinaient un verre. C’est un défaut de la nature humaine de juger témérairement à partir d’une appréciation avantageuse de soi-même, mais c’est le propre de la nature humaine d’être ainsi. Le titre de ce poème suggère que Ponge préféra après une dissertation sur le verre à moitié vide ou à moitié plein, vider son verre. Ainsi ce poème confirme son idée celle de ne plus vouloir penser.

Lors d’une exposition d’art contemporain, dans un état de renoncement éphémère, ou comme un ivrogne se hasardant dans une cave sans lumière, je m’abandonnais au cheminement de l’exposition emplie d’objets hétéroclites où plusieurs mouvements artistiques étaient représentés : Le Pop’art, Support/surface, Arte Povera, l’art Minimal, Néo-dadaïsme. Après la visite, j’écrivis ce poème :

Accoutumé à prendre le parti des choses,

Nous nous sentons errer parmi les choses.

Nous avançons à tâtons, sans rien tâter,

A toutes ces étrangetés de la réalité.

A tous ces propos, je m’étonne,

A cette pratique de l’écriture, je me bidonne.

Tout compte fait, à l’art du passé, on songe.

Faut-il pratiquer l’art de passer l’éponge ?

La répétition infinie de la forme d’un tampon,

Sur tous les genres de support jusqu’au bidon,

C’est bidon ! Ça me chiffonne et ça m’assomme !

Pour ne pas dire : je m’en tamponne !

Mieux vaut contempler un étalage empli de bouteilles,

Dans un supermarché ou un magasin,

A une accumulation d’objets et de déchets sans pareille,

Bouleversant votre esprit à dessein,

Mieux vaut, vider son verre, plutôt que de le laisser à moitié plein.

Et trinquer en mangeant une galette de sarrasin.

Avec des copains abhorrant l’art Contemporain.

Arthur Sansonnet

Cher Arthur.

Comment passer l’éponge sur vos traits d’esprit…

D’une certaine manière vos mots ont illuminés mes yeux comme deux lampes torches, ce qui m’a permis d’aller changer l’ampoule de la cave qui serait restée sans votre aide aussi sombre que le néant.

Je vous suis infiniment reconnaissant.

Puisque vous évoquez les plongées près d’un fumeur bleu, du commandant James Cousthéus dans son sous-marin de poche, « La Chaloop », je vous écris car quelque chose me tourmente, à l’eau. J’ai vu des fumeurs bleus de couleur verte et même de couleur de l’anis, que l’on récolte en Aunis, si mes souvenirs sont bonbons. Est-ce que la « chimaera carbonaderma Coustea » en forme étoilée qui vous avez confectionné ou trouver dans les abysses marins, près des monts et des évents hydrothermaux, n’est pas de la même famille que « l’étoile absinthe » de l’Apocalypse de Saint Jean de Patmos qui est tombé du ciel ?

Elle a du se décrocher par un phénomène inconnu et inexplicable qui serait à l’origine en géologie d’un écart entre deux terrains ou plaques, et elles ne seraient plus au même niveau. Cela me fait penser que je dois regarder le niveau d’huile de ma voiture. L’étoile absinthe a enivré les historiens, les romanciers avec leur roman historique, les philosophes avec leur philosophie de l’histoire, et les anarchistes-ardoisiers, laissant des ardoises dans les bistrots, les troquets et le cabaret de la veuve Chopine non loin de la barrière d’Italie en France près de la capitale, où séjourna Tallemant de Réaux. Il accompagna le cardinal de Retz en Italie. Le pays de Retz est le pays où Gille de Rais fit venir d’Italie un alchimiste et sorcier l’italien Francesco Prelati, surnommé « la tinette » en mémoire de Duchamp. Il sollicita l’assistance du diable, ou d’un démon pour découvrir la pierre philosophale, baptisée par Gille de Rais la pierre Rectale. Le compagnon, de Jeanne d’Arc et de Laurent Voulzy, fit un boucan de tous les diables, dans son château de Tiffauges en ruines, où les villageois entendirent les bruits de la chasse d’eau provoqué par les orages, ô désespoirs, car de ce boucan du tonnerre est sorti les démons vous guidant vers les vains paradis comme la promesse d’un paradis terrestre assuré aux ouvriers ou aux croyants. Les eaux et les airs ont été de l’absinthe et beaucoup d’habitants de la terre se sont enivrés de son gout et de son parfum, surtout quand la marine anglaise gagna la guerre de l’opium contre la Chine impériale, et ouvrit le commerce de l’opium au reste du monde. Quant à l’honorable Charles I° Hautefeuille de Paris, plus connu sous le nom de Baudelaire, il vit son auréole de poète glisser de sa tête dans la fange du macadam, et non dans les louanges d’une belle dame. Bien que Baudelaire ait une sainte horreur boréale des fabricateurs de systèmes sociaux et de l’humanité, c’est-à-dire des efforts de compréhension rationnelle que ne sont que des constructions de l’esprit de domination du politique et du religieux, les « Paradis artificiels » qui n’ont rien de providentiel, m’ont incité, dans l’ile de la Cité, à fumer du cannabis en lisant le poème en prose « Enivrez-vous » de Charles I° ; et à délaisser la lecture de l’idéologue Cabanis en Aunis, soit mal y pense, ou plus exactement « honni soit mal y pense » de vache. Le poète Théophile de Veau, le petit de la vache, écrivit un poème : « Les nautoniers. » Il suggérait que le dessein du marin qui suit le cours des étoiles, pouvait être chargé d’un autre butin que celui des pirates. Je le compris seulement après mes explorations maritimes. Sous le halo de l’ordre de la Jarretière de la monarchie de juillet, cet ordre m’inspira d’aller quérir au fonds des mers des jarres décorées de tiercelets et de tiercerons, des amphores formidables comme chanterait Stromae, avec maestria, et d’acheter des bouteilles d’Oxygène comme le ferait remarquer Jean Miche Jarre. C’est ainsi qu’en enfilant un bleu de travail, mes palmes académiques, mon masque de carnaval et mes bouteilles que j’avais mis à chambrer, j’ai aimé, non seulement la musique française et les paradis artificiels, mais aimé plonger dans le paradis bleu, d’Auvergne. A vrai dire, pour être honnête avec vous, j’étais attiré, à quatre épingles, par les monts et les évents hydrothermaux. Je ne vous cache pas que j’affectionnai renifler pendant quelques secondes les fumées bleues, vertes et jaunes soufrées des fonds marins. Elles m’enivraient. Mes plongées étaient dorénavant focalisées sur ces fumées. Si vous connaissez l’existence d’une faune composée d’anguille, de vers tubicoles, de crabes de la famille des bythograeidae, et des poissons abyssaux, je me suis posé la question suivante qui succède à ma première question : existe-t-il des « chimaera » ayant subi les effets des fumées enivrantes des cheminées thermales ? Car la chute de cette anecdote sans dote, mais avec des amendes, non de mer, est navrante, et guère marrante, même plutôt emmerdante, nous dirait Dante avec qui on ne riait pas tous les jours. Un jour, après une plongée, en nageant vers le rivage, je fus accueilli et interpelé par la police du littoral, et contrôlé positif. Les agents m’infligèrent une contravention pour usage de stupéfiants, alors que je n’avais rien dans les poches, comme disait Raoul Ponchon, le poète de l’Absinthe. Ce brave Ponchon, un peu pochard, ne pratiquait pas la plongée sous-marine, ne lisait pas l’apocalypse de Saint Jean, ignorait, à son époque, que le commandant Coustheus avait un sous-marin de poche et que la vie pouvait exister auprès des monts et des évents thermolactyls. Les effets du vin ont parfois du bon.

Absinthe, je t’adore, certes !

Il me semble, quand je te bois,

Humer l’âme des jeunes bois,

Pendant la belle saison verte !

Ton frais parfum déconcerte.

Et ton opale, je vois

Des cieux habités autrefois

Comme une porte ouverte.

Qu’importe, ô recours des maudits !

Que tu sois un vain paradis,

Si tu contente mon envie !

Un toxicomane désirant préserver son anonymat.

(Anthologie de la poésie française du XIX° siècle – Editions Gallimard 1992.)

On me surnomme La « grande saucisse ». (On m’a surnommé ainsi car quand je me baigne dans la Méditerranée en peine été, je ressors de l’eau rougeâtre comme une saucisse de Strasbourg.) J’ai découvert par mégarde votre site. Vous m’avez interpelez en faisant allusion au saucisnoïde. Je vous vous laisse un message pour vous faire part de mon horreur à regarder vos bestioles du cambrien. Vos animaux sont absolument horribles à regarder. Je dois vous avouer que j’ai fait des cauchemars à contempler vos œuvres qui revenaient dans mon sommeil. De plus, j’ai du mal à comprendre la teneur de vos récits qui accompagnent vos œuvres, car cher monsieur le professeur, bien que vos connaissances soient stupéfiantes, et difficiles à lire, cela reste détestable, à la différence du sirop d’érable que je dégustais, il y a encore quelques jours. J’arrive du Canada, non par un sous-marin de poche comme votre commandant Coustheus, mais par les airs. Là-bas, comme dirait Huysmans, j’ai visité un parc d’attraction : la Cité du Caribou. Je me suis coiffé des bois du caribou, j’ai vogué dans les hautes sphères de dimensions non conventionnelles, une sorte de ciel où se réincarne de grands cervidés. J’ai eu la sensation que j’allais m’envoler avec mon aéronef à réaction de poches sur les deux cotés de mon pantalon. Il était sur sa piste d’envol, installé entre les cuissots de chevreuil, et par une inattention bien compréhensible, mon drone téléguidé par les odeurs de musc, a perforé mon slip de reggae man et d’acrobate de la haute voltige. Ainsi mon flambeau de cervidés avait une rigidité inhabituelle comme celui du divin Dali dans la gare de Perpignan, où il eut une « extase cosmogonique » et ma sève était prête à déferler dans les moindres crevasses. Mais après avoir vu votre site cauchemardesque, vous avez réveillé en moi mes hantises : la peur des araignées et des crustacés se cachant dans les fentes des rochers et pouvant vous castrer un doigt avec leurs redoutables pinces. C’est pourquoi cher monsieur, je n’aime pas ces bestiaux emmitouflés dans leur armures médiévales rappelant les temps obscures commentés par l’historien du Moyen-âge Georges Duby et orbi. Rien que d’en parler, j’ai des frissons de cailles épouvantées par la présence imminente de chiens de chasse, et la chair de poules que l’on ne mettra pas au four pour être manger. J’ai mon aéronef à réaction qui devient un aéroplane, il vrille comme une queue de cochon. Je vois la terre et la mer se rapprocher à vive allure. Non je ne voudrais pas scratcher et arpenter le fond des eaux troubles et salées, comme un scaphandrier cherchant un pauvre sesterce troué en son milieu, ou en lamantin se lamentant de voir si moche et si lamentable dans le miroir de la combustion de sa graisse. Je lutte contre les eaux de l’apocalypse et contre les dangers de ces drôles de crustacés, afin de ne pas me réincarner en une saucisnoïde ou une merguezoïde de l’âge du Cambrien.

La « grande saucisse ».

Cher ami,

Vos lignes ont attiré mon attention tel un aimant terrestre captivant un aéronaute égaré. Vos métaphores audacieuses, notamment celle de la « grande saucisse », éveillent des images étonnantes, rappelant les teintes écarlates d’un crépuscule en bordure de Méditerranée.

Je saisis votre émotion à la découverte de mes créations océaniques. Les réminiscences des temps anciens, ces chimères du Cambrien, peuvent susciter des émotions intenses.

Quant à mes récits accompagnant ces créatures, je comprends que leur nature complexe puisse être aussi indigeste qu’un sirop d’érable trop dense pour le palais.

Puissent mes chimères, aussi redoutables qu’elles paraissent, n’être que des ombres fugaces dans les méandres de vos songes. Je vous invite à voir au-delà de la terreur qu’elles suscitent et à considérer leur mystère comme un défi à explorer plutôt qu’un obstacle insurmontable.

Respectueusement vôtre.

Il fut un temps où le commandant James Cousthéus avait un sous-marin de poche : « La Chaloop. » Il fit une rencontre extraordinaire en explorant le fond de l’océan, et il fut le premier homme à découvrir une exophiure, que l’on nomme aujourd’hui la « Chimarea carbonaderma Coustea. » J’ai toujours été interloqué et surpris du nom du sous-marin de poche, « La Chaloop ». Un jour, je suis allé manger au restaurant le « Castel de la Bonne boustifaille » avec des amis. La conversation avait pour sujet la mer et l’océan. Je me mis à ressasser sur le pourquoi du nom de ce sous-marin. Je me disait que le commandant aurait pu le dénommer Charlotte ou Chaloupe puisque le mot « chaloupe » provient de d’un vieux mot français « chaloppe . » Pourquoi rappeler ce vieux mot ? Mes interrogations furent rompues quand la serveuse nous présenta le menu et la carte des vins. Elle nous laissa le temps de choisir notre pitance, et revint avec le sourire en disant : « Qu’est ce que ce sera pour monsieur ? » en s’adressant à moi. Je lui répondis : « Ce sera de l’escalade et de la salope. » Interloquée, elle me dit : « Comment je n’ai pas bien compris ce que vous désirez manger. » Je me repris et dis : « Je voulais dire de l’escalope et de la salade avec un peu d’échalote. » Au cours du repas, j’ai appris qu’elle s’appelait Charlotte. « Tiens c’est bizarre » me suis-je dit. Au moment de régler la note, je lui posais la question suivante : « Est-ce vous connaissez le commandant Couthéus ? » Elle répondit : « Non, pourquoi ? » Je n’ai pas répondu de peur de passer pour un goujat.

Elie Hautmarin

Cher Monsieur Hautmarin,

Le mot « chaloop » est issu de chaloupe et de loop. L’équipage du commandant Cousthéus parlait une langue simplifiée (pidgin) similaire au Cityspeak, mélangeant l’anglais à d’autres langues. Cela se produit lorsque des personnes parlant différentes langues n’en partagent pas une.

Cela peut aussi se produire lors d’une discussion après un repas bien arrosé. On peut alors même sortir de table avec une démarche bien chaloopée…